近年、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)、ICT、IoTといった言葉を耳にする機会が増えました。新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークの推進や業務のリモート化などが急務となったことにより、DXを推進する流れになったことが主な要因と考えられます。

高等教育機関である大学でもDXの動きが見られます。一例としてオンライン授業が行われ、PCとインターネットにつながる環境があれば学外からでも授業を受けられる環境づくりがなされています。以前より一部大学ではサテライト授業として遠隔授業は行われていましたが、多くはコロナウイルスの影響により実装されました。コロナ後も移動にかかる時間やコストの節減になり、より自由な学びのスタイルを実現できます。

一方で、大学は独自性が高く私立大学と国立大学など学校ごとに財源規模の違いや専門性の違いがあり、教職員や生徒のDXやICTへの理解度も大きく異なります。そこで、本記事ではDXへ積極的に取り組む先進的な大学を取り上げ、独自に設けた評価項目で採点し、その取り組みのポイントをかんたんにまとめてご紹介します。

大学DXの取り組み評価

目的と方法

これからDXに向けて取り組む大学に向けた情報発信を目的として、DXの導入に積極的に取り組む大学における「DXの現状」と「DXに向けた課題」を整理し、実際の事例や画期的な取り組みをピックアップして解説していきます。

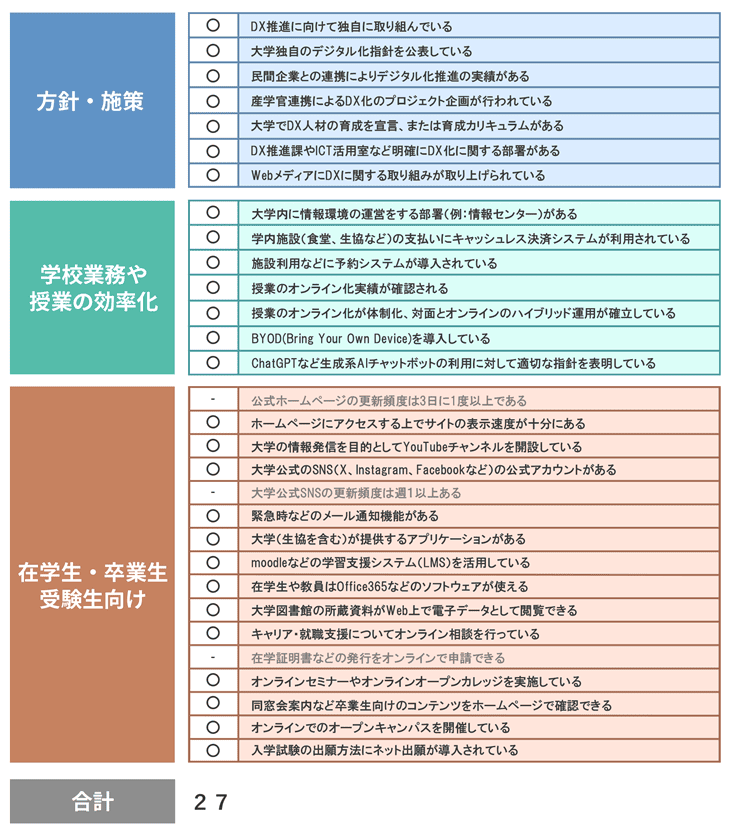

「DXの現状」について、当社では、取り組みの進行度やDXの充実ぶりを可視化するために、当社予約システムに関する全国の大学からのご相談、お問い合わせ、受注実績やノウハウを基にして、大学におけるDXの取り組みについて30の評価項目を独自に作成しました。

大学DXの取り組み評価では、この評価項目を元に評価、採点を行っていきます。

項目一覧

大学のDXにおけるメリット

大学のDXにおいては、特に学びの自由度と質を大きく向上させるという点が期待されます。DXのメリットとして、可能になると予想される学びの形について説明します。

- 時間・場所からの解放

授業をオンライン化することで、教員や学生は移動が不要になり、その分の時間を有効活用できます。また、動画での講義やアーカイブを利用すると好きな時間・場所で自由に受講することも可能です。これらの取り組みが進んでいくと、オンライン授業のノウハウが教職員の中に蓄積され、海外ではよくある「社会人になって以降に大学で学び直す」といった、「社会人の学び直し」の取り組みが日本においても普及しやすくなると考えられます。 - 学びの可視化と質の向上

カリキュラムが完全オンラインに対応できれば、受講状況や単元ごとに試験を実施し、結果に応じて学習の習熟度や進行度を可視化することが容易です。特に、大学では1人の教員が100人以上の生徒の対応をすることも珍しくないため、オンライン化により結果的に細やかなチェックが可能となり、体系的な学びの質向上につながると予想されます。

大学DXの事例:MOOC

MOOC(Massive Open Online Course)はオンラインで行われるオープンな大学の講義のことです。代表的なプラットフォームとしては「Coursera(コーセラ)」や「edX(エデックス)」があり、日本にも「JMOOC(ジェームーク)」というプラットフォームがあります。

MOOCではさまざまな分野の講義が無料または少額で受講できます。「Coursera」や「edX」では修了証の取得時に支払いが生じる場合がありますが、「JMOOC」では無料で修了証の取得が可能です。修了証は専門性の証明としても活用でき、学びの新しい形として世界的に注目されています。

この他にも、大学事務の業務効率化や学生生活の利便化などのメリットが考えられ、大学のDXは新規学生の獲得や教職員の負担軽減に向けても重要な役割を持っていると考えられます。

大学のDXにおける課題

- DX、ICTについての知識不足

DXを主導する教職員と、利用する学生のどちらについても、DXやICTに関する知識が不足しているケースが考えられます。システムの導入だけでなく、利用者が十分に活用できるように適切な知識を周知していく必要があります。 - インフラの整備コスト

学生各自が個人でデバイスを持ち歩き、作業できる環境を整えることは学生主体の学びに大きな意味を持ちます。一方で、ある程度の作業が可能なパソコンやタブレットを自力で用意するのは学生にとって経済的負担が大きいため、何らかの支援策が必要だといえます。 - 紙媒体のやりとりの多さ

レジュメなどの配布物や掲示物は紙媒体でのやりとりが基本であり、学生向けの掲示板を利用している学校も少なくありません。各種申請も含めて紙を介さないWeb上で情報をやりとりするしくみが必要です。 - 学生本位の取り組みになっているか

DXによる教職員の業務効率化はもちろん重要ですが、大学に所属する人のほとんどは学生であるため、大学のDXは学生を対象として、学生の利便性に向けてどれだけ取り組みが行われているかがポイントとなります。 - 言語での対応が可能になっているか

文部科学省の集計によると、大学と大学院を合わせた留学生の割合は約4.6%であり、100人につき4人か5人は留学生です。今後も日本の少子化が進行して学生の減少が見込まれることから、留学生の獲得は大学の将来について重要な観点であるといえるでしょう。

帝京平成大学の評価と解説

当社独自の調査項目に照らしあわせた結果、帝京平成大学の得点は30点中27点でした。これを受けて当社は、帝京平成大学を全国でも高水準でDXに取り組む大学であると評価しました。本学では、「教育DX推進計画アクションプラン」を発表しており、DX推進による教育の質の向上や、教授法の開発・改善・普及を目指しています。

そんな帝京平成大学の取り組みの中でも特に注目されるポイントについて解説します。

評価結果

作成:RESERVA編集部

数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム

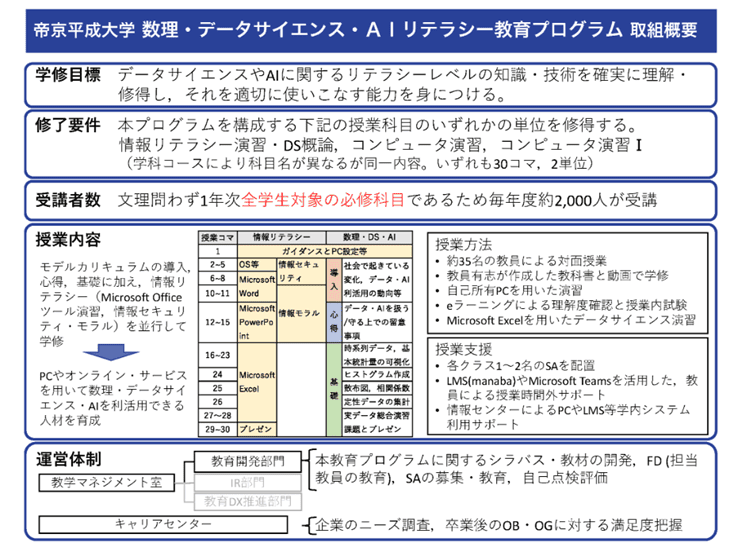

本学では、「数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム」を学生に提供しています。本教育プログラムは全学生文理問わず、一年次の必修科目です。Microsoft Officeツールを用いた実践的な演習などを通じて、数理・データサイエンス・AIを利活用できる人材の育成を目的としています。本プログラムは、文部科学省による「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシーレベル)」に認定されているため、一定の要件を満たした優れた教育プログラムであることが証明されています。

参考ページ:帝京平成大学「数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム」

文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」

共創学部デジタル共創学科

本学では、2026年4月から、共創学部デジタル共創学科(仮称)を開設予定です。デジタル共創学科(仮称)では、ICTやIoT、AI、データサイエンスなどのデジタル技術を活用して、「幅広い教養の修得」「専門的知識とスキルの体系的修得」「実践力の育成」を目標とした学問を提供します。

カリキュラムの特色として、デジタル技術を活用したインターンシップや課題解決型の講義が用意されています。インプットだけでなく、身につけた知識をアウトプットすることによる学習内容の定着、活用を図ります。

参考ページ:マナビジョン「帝京平成流実学でデジタルと共に未来を創ろう!」

Musubiによる薬学生教育

本学の薬学部では、株式会社カケハシが提供する薬局体験アシスタント「Musubi(ムスビ)」をはじめとする複数サービスを導入し、薬学生の育成に取り組んでいます。「Musubi」では、タブレット端末を用いた服薬指導を通し、テクノロジーを活用する人材の育成が可能です。オンラインによる遠隔医療など、新たな医療に対応できる人材の輩出を目指しています。

参考ページ:カケハシ「帝京平成大学でMusubiによる薬学生教育の取り組みを開始」

・Musubiについて

薬局体験アシスタントMusubiは、薬局・薬剤師と患者さん“双方”の薬局体験をより良く変える次世代型の業務支援サービスです。Musubiのタブレット端末を患者さんと一緒に見ながら服薬指導し、その場の画面タッチで薬歴のドラフトを自動で作成。さらに患者さんの健康状態や生活習慣にあわせたアドバイスを提示し、+αの付加価値を提供。従来の電子薬歴とは異なり、薬歴業務の効率化と患者さんへの提供価値の向上を“これ一つ”で実現します。2017年8月のリリース以来、大手法人から地域密着の個人薬局まで導入店舗を幅広く拡大中です。

カケハシ「帝京平成大学でMusubiによる薬学生教育の取り組みを開始」

評価項目

今回は、大学の公式ホームページや大学の取材記事などを基に、DXに関する大学の取り組みの有無について独自に調査しました。ここでは、採点に利用した30項目を3つの観点について分類した上で、DXにおけるポイントや学生本位となる大学運営について解説します。

方針・施策について(観点①)

DXを進める上での方針や施策、DX推進やICT活用に関する部署の有無、民間企業や行政との連携、プロモーションにおけるメディアの活用など、DXに向けた組織作りや方向性などが示されているかを評価しました。

- DX推進に向けて独自に取り組んでいる

- 大学独自のデジタル化指針を公表している

- 民間企業との連携によりデジタル化推進の実績がある

- 産学官連携によるDX化のプロジェクト企画が行われている

- 大学でDX人材の育成を宣言、または育成カリキュラムがある

- DX推進課やICT活用室など明確にDX化に関する部署がある

- WebメディアにDXに関する取り組みが取り上げられている

学校業務や授業の効率について(観点②)

大学運営側の視点から、ICTを活用した業務の効率化に関する取り組みについて評価しました。ペーパーレス化やオンライン授業の導入、予約システムの利用など授業や業務の効率化・省人化に関するものが主に含まれます。

- 大学内に情報環境の運営をする部署(例:情報センター)がある

- 学内施設(食堂、生協など)の支払いにキャッシュレス決済システムが利用されている

- 施設利用などに予約システムが導入されている

- 授業のオンライン化実績が確認される

- 授業のオンライン化が体制化、対面とオンラインのハイブリッド運用が確立している

- BYOD(Bring Your Own Device)を導入している

- ChatGPTなど生成系AIチャットボットの利用に対して適切な指針を表明している

在校生・卒業生・受験生向けの取り組みについて(観点③)

DXとして重要な観点となるユーザー側、大学では学生向けの取り組みで、今回は在校生だけでなく、卒業生や受験生への取り組みも含めました。証明書類の申請やオープンキャンパスのオンライン化など、大学に関わる人々がよりよく過ごせるような取り組みがなされているかを評価しました。

- ホームページにアクセスする上でサイトの表示速度が十分にある

- 大学の情報発信を目的としてYouTubeチャンネルを開設している

- 大学公式のSNS(X、Instagram、Facebookなど)の公式アカウントがある

- 緊急時などのメール通知機能がある

- 大学(生協を含む)が提供するアプリケーションがある

- moodleなどの学習支援システム(LMS)を活用している

- 在学生や教員はOffice 365などのソフトウェアが使える

- 大学図書館の所蔵資料がWeb上で電子データとして閲覧できる

- キャリア・就職支援についてオンライン相談を行っている

- オンラインセミナーやオンラインオープンカレッジを実施している

- 同窓会案内など卒業生向けのコンテンツをホームページで確認できる

- オンラインでのオープンキャンパスが実施されている

- 入学試験の出願方法にネット出願が導入されている

これらの評価項目は調査を継続し、随時追加、更新を行っていく予定です。

帝京平成大学|調査のまとめ

帝京平成大学では、大学DXに積極的に取り組んでおり、数理・データサイエンス・AIリテラシー教育プログラムや共創学部デジタル共創学科、Musubiによる薬学生教育の導入など、多岐にわたる分野で施策を実施しています。これらの取り組みによって、学生は最新のデジタルツールや技術を活用して実践的なスキルを身につけ、社会に出た際に幅広い分野で活躍できる知識と能力を習得できます。さらなるDXの推進が求められる中で、帝京平成大学に期待される取り組みは以下のとおりです。

各種証明書(在学証明書、成績証明書など)のオンライン申請

休学届や成績証明書などの各種届出・証明書は、書類の郵送による申請が必要です。オンライン申請が導入され、コンビニなど各種機関での発行が可能になると、授業で忙しい学生や事務手続きにあたる学校職員にとって、利便性が向上します。

大学におけるRESERVA予約システムの特徴

帝京平成大学でも行われているDXによる利便性の向上や、ICT活用による業務の効率化、省人化。こういった課題にかんたんに取り組めるのが「SaaS型予約システムの導入」です。当社が提供する予約受付システムRESERVA(https://ac.reserva.be/)は、35万の事業者・官公庁に導入されている国内最大級のSaaS型予約システムであり、大学や専門学校などの教育機関でも導入が増えている、最も選ばれている予約システムです。業務の効率化を進めて、より先進的な大学運営の仕組み作りに向け、業務の効率化に貢献します。

教育機関で活用されている予約システム紹介

・学生課窓口の予約システム

・オープンキャンパス・大学説明会のための予約システム

・大学・研究所施設の予約システム

・学校内施設の予約システム