DX(デジタルトランスフォーメーション)が社会全体で加速するなか、大学もまたITインフラを整備し、先進的な教育環境の提供に力を入れています。オンライン授業やリモート研究活動が一般化するなかで、学内システムをどうクラウド化し、安全かつ柔軟に運用していくかが重要なテーマとなっています。

特に、学生・教職員がいつでもどこでも学習や研究に使える仮想デスクトップは、大学の運営や学びのあり方を大きく変える可能性があります。仮想デスクトップは、セキュリティの強化やコスト削減など多くのメリットがありますが、ネットワーク面の課題や運用ルールの整備など、導入にあたって注意すべき点も存在します。

本記事では、仮想デスクトップの基礎から大学での具体的な活用事例、そして今後の展望まで幅広く紹介します。

仮想デスクトップとは?

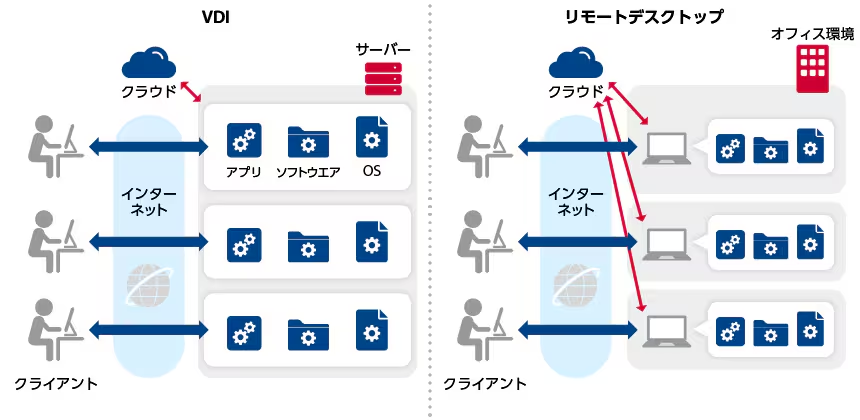

仮想デスクトップ(VDI:ブイディーアイ)とは、サーバー上で動作しているデスクトップ環境を、ネットワークを介して端末から利用できる仕組みを指します。ユーザーは自身のパソコンやタブレットなどの端末から、あたかもローカルにデスクトップが存在しているかのように操作できるのが特徴です。

従来、大学のパソコン教室などでは、ソフトウェアの更新やセキュリティ対策を一台ずつ管理しなければならないことが多く、作業コストやトラブル対応に時間を取られていました。ところが、仮想デスクトップを導入することで、サーバー側で一括管理が可能となるため、OSやソフトウェアのアップデートも一括で行えます。

仮想デスクトップを大学に導入するメリット

セキュリティ対策の強化

大学では、研究論文や学生の個人情報、教授陣の知的財産など、外部に漏れては困る機密データが多く保管されています。仮想デスクトップでは、データが端末そのものに保存されず、サーバー上で一元管理されるため、端末紛失や盗難があっても情報流出リスクを最小限に抑えることが可能です。

さらに、ウイルスや不正アクセスなどのセキュリティ対策はサーバー側で集中的に行うため、特定の端末だけセキュリティ対策が行われていないなどのトラブルが起こりにくくなります。多くの個人情報を扱う教育機関は、攻撃者にとって格好の標的となり得るため、こうした仕組みの導入が重要です。

コスト削減

仮想デスクトップを導入すると、エンドユーザーである学生や教職員が使う端末は、最低限のスペックがあれば問題ありません。計算やソフトウェアの動作はサーバー側で行うため、高性能なパソコンを大量に購入・維持する必要がなくなるのです。

さらに、既存のパソコン教室や研究室にある端末を「シンクライアント化」できれば、買い替えコストを抑えながら環境を更新できます。また、電力消費や保守費用の面でも効果が期待でき、特に大規模な大学ほど財務面でのメリットは大きくなります。

シンクライアントとは?

シンクライアントとは、端末自体にデータやアプリケーションを保存せず、サーバーで情報を一括管理するシステムのことを指します。たとえば、大学の学生がExcelを使用する場合、サーバー側でExcelを立ち上げ、学生が使用する端末の画面に転送します。

緊急時でも利用可能

地震や台風などの災害が頻発する日本において、大学が被災して校舎に立ち入れなくなる事態は決して珍しくありません。対面授業が難しい状況でも、仮想デスクトップがあれば、学生は自宅や避難先でも学内システムへアクセスして学習を続けることができます。

また、サーバーをクラウド上に置いておけば、物理的な被害を受けるリスクが大幅に減り、迅速な復旧が見込めます。緊急時でも教育機関としての機能を維持するために、仮想化技術の活用はこれからますます重要となります。

大学で仮想デスクトップを運用する際の課題

ネットワークが不安定

仮想デスクトップはネットワークを介してサーバー上のデスクトップ環境へ接続するため、ネットワークが不安定だと作業が中断されたり、最悪の場合、接続が途切れてしまうリスクがあります。大学構内は建物が多岐にわたり、一部の教室ではWi-Fi環境が脆弱だったり、古いLAN配線が使われていたりするケースも見受けられます。

大学では、複数のアプリケーションを使用して授業を受けることが主流になってきたため、ネットワークの安定性を確保することは急務です。そのため、導入前に学内のネットワーク環境を綿密に調査し、必要に応じて増強や更新を行うことが重要です。

レスポンスの遅さ

仮想デスクトップでは、あらゆる処理がサーバー側で実行され、その結果を画面転送という形でクライアントへ返します。そのため、サーバーの負荷が高い場合や、ネットワーク回線が混雑している場合には、画面の応答が遅くなり、操作性が著しく低下する恐れがあります。

これは特に、CAD(キャド)ソフトや画像処理ソフトなど、重いアプリケーションを扱う場面で顕在化しやすい問題です。そのため、導入時にはサーバー負荷試験を行い、必要なスペックを見極めることが大切です。

既存アプリケーションとの連携

大学では、研究室や学部ごとに特殊なソフトウェアやプログラムを利用している場合が多く、これらが仮想デスクトップ上で問題なく動作するかどうかを確認しなければなりません。また、仮想環境での利用を想定していないソフトウェアの場合、仮想デスクトップ環境下ではライセンス上の制限がかかることもあります。

仮想デスクトップ環境にスムーズに移行するためには、事前に現場の教員や研究者と綿密に協議し、運用手順書を整備しておくことが重要です。

大学で仮想デスクトップが導入された具体的な事例

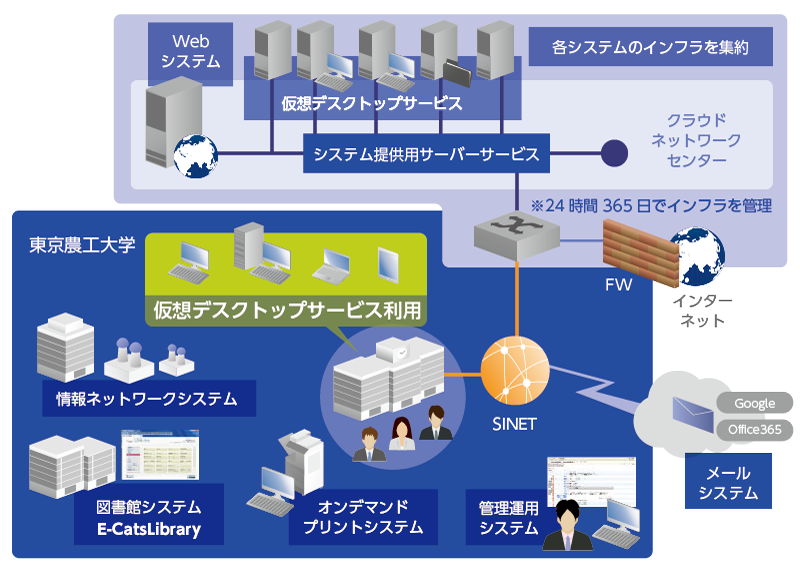

東京農工大学

東京農工大学では、授業で用いるソフトウェアの購入や、使用されていないPC端末の運用に大きな負担とコストがかかっていました。さらに、学生個人が所有するPCの環境はさまざまであることから、統一された環境での学習が難しい状況でした。

このような課題を解決するために、ユニアデックス株式会社に協力を依頼し、学内のシステムをすべてのクラウドに移行するという画期的な取り組みを行いました。これまでPC教室の維持にかかっていたコストを仮想デスクトップのシステムに充てたことによって、学内のどこにいても「仮想PC教室」で統一された授業の受講や自習ができるようになりました。

北里大学 医療衛生学部

北里大学の医療衛生学部は、仮想デスクトップ環境の構築を実現しています。以前は、不特定多数の生徒が利用する端末の管理に関して、Windowsの進化でサーバからのコントロールがきかなくなるなど、管理が煩雑になっている状況でした。

そこで、株式会社アクシオが提供する仮想デスクトップソリューションを導入した結果、学生は常に同一のデスクトップ環境を享受できるようになりました。さらに、ソフトウェアや環境設定の変更の場合にも、デスクトップのイメージを変更してサーバー上でコピーするだけで加療するため、管理業務が大幅に効率化されました。

関西大学

関西大学の学生が自由に利用できる「オープンPC教室」は、システムが統一されていなかったため、運用管理に手間がかかっている状況でした。さらに、オープンPC教室は複数のキャンパスにあるほか、それらの管理を限られた職員で行う必要があったため、業務上の負担が大きくのしかかっていました。

このような課題を解決するために、株式会社富士通が提供する仮想デスクトップソリューションを導入し、OSやアプリケーションの作動をサーバー上で一括で実行できるようにしました。その結果、学生が使用するPCのトラブルが大幅に減少しました。さらに、職員はトラブルの対応にかける時間が減り、本来の業務に多くの時間を充てられるようになりました。

今後の展望

AIとの融合によるパーソナライズ学習の推進

今後、AI技術との組み合わせにより、仮想デスクトップ上で学生一人ひとりに最適化された学習コンテンツやサポートが提供される可能性があります。たとえば、学習の進捗や成績データをAIがリアルタイムで解析し、必要な教材や課題を自動的に提示するシステムなどが登場すると予想されます。

学外からアクセスしても常に同じ学習環境が得られるため、場所を選ばずパーソナライズされた教育を実践できます。さらに、AIチャットボットが学習相談に応じるなど、教員の業務負荷を低減しつつ学習効率を高める取り組みにも期待が集まります。

クラウドネイティブ化でスケールアウトを容易に

オンプレミス型の仮想デスクトップから、クラウドネイティブな仮想デスクトップへとシフトする動きは、今後さらに加速すると考えられます。クラウドサービスを活用することで、大学は自前のサーバーをもたなくても、高性能な仮想デスクトップ環境を構築できます。これによって、利用者数や負荷が一時的に増減しても、サービスを柔軟に拡大・縮小できます。

ハイブリッドキャンパスとの連動

コロナ禍を経て、大学の授業形態はオンラインと対面を組み合わせた「ハイブリッドキャンパス」が定着しつつあります。仮想デスクトップは、こうした新しい学習形態のインフラとして、大きな役割を果たします。

たとえば、対面授業で使った資料やアプリケーション環境を、そのままオンライン受講の学生にも提供できるため、学習ギャップが生じにくくなります。さらに、学外からアクセスしている学生をリアルタイムでグループワークに参加させたり、教員が自宅からでも大学のシステムにアクセスして講義準備を行えるようになります。

予約システムRESERVAで仮想デスクトップの効果を増大

仮想デスクトップ環境を構築するだけでなく、仮想デスクトップのシステムリソースを効果的に利用できるようにする工夫が必要です。たとえば、仮想デスクトップを使用した授業を行う際に、仮想PC教室の予約を予約管理システムで行えるようにすることで、職員や教員は業務上の負担が軽減されるとともに、学生はより質の高い学習ができます。

仮想デスクトップの導入には、クラウド型の予約システムRESERVA(レゼルバ)の導入が有効です。RESERVAはクラウド型の予約管理プラットフォームで、24時間オンラインで予約を受け付けられる機能が充実しています。すでに35万社以上の導入実績があり、国公立大学、私立大学などでも数多く導入されているため、非常に信頼性の高い予約管理システムといえます。

RESERVA予約システムの詳細はこちらをご覧ください。

まとめ

DX時代に欠かせない仮想デスクトップは、大学の学習環境を大きく変革し、教育の質と利便性を高める強力なツールとなり得ます。セキュリティの強化やコスト削減、緊急時対応力など、多面的なメリットがある一方で、ネットワークの安定性や既存アプリケーションとの連携など、いくつかの運用課題もともないます。

導入にあたっては学内の現状や将来的なビジョンを見据えたうえで、段階的に検証を進めることが重要です。さらに、仮想デスクトップを軸にAIとの融合やクラウドネイティブ化を進めることで、ハイブリッドキャンパスなど新しい教育モデルを実現する可能性が広がっています。大学DXを推進するうえでは、仮想デスクトップと並行して、RESERVAのような予約システムの活用も視野に入れ、包括的なデジタル化戦略を検討することをおすすめします。

RESERVA acでは、大学のDX化に関する事例をこれからも取り上げていきます。